最終氷期の東アジア

最終更新:2024/12/14

初出:2022/09/10

- 目次

氷河期の気候と植生

4万年前、世界は最終氷期(ヴュルム氷期、ウィスコンシン氷期とも呼ばれる)の最中であった。まだ最盛期を迎えていなかったとはいえ、海水面は現在よりも50~80メートル程度低下していた。

最終氷期は約7万年前に始まったが、北半球各地での氷床の成長が始まったのは約33000年前からであるらしい。氷床の成長には寒さだけでなく、大洋から供給される水蒸気も必要だからである。

最終氷期の極大期前後(21000~15000年前)、世界は次のような状態であった。

- 平均気温が現在よりも約6℃低かった。

- 気温、海水温が低下したので、地球全体としては水蒸気が減少して乾燥化。

- 海から水蒸気が供給される地域では、巨大な氷床が大陸各地に発達したので、その分海水が減少。18000年前の極大期には120~130m海水面が低下していたので、大陸棚の多くは陸化していた。

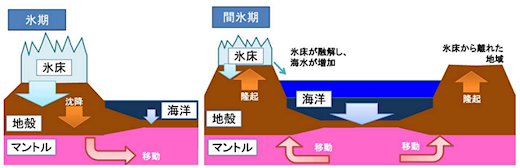

- 厚さ2000~3000mに及ぶ巨大な氷床のできた地域では、氷床の重みで最大数100m地盤が沈降(高校の地学でも学習するアイソスタシー)。

- 最終氷期の氷床⇒⇒

-

- 南極

- グリーンランド

- スカンジナビア半島・バルト海

- 北アメリカ(極大期には連結)

- ローレンシア

(五大湖周辺) - コルジエラ

(ロッキー山脈)

- ローレンシア

- ⇒⇒現代の氷床

-

- 南極

- グリーンランド

※北極海の上に浮かぶ氷山は氷床ではない。

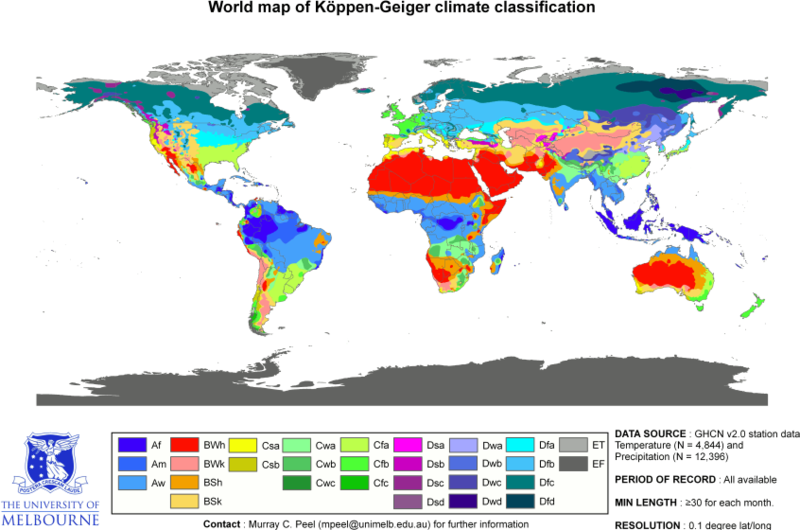

ウィキペディアの「最終氷期極大期」の項目に推定植生パターン(ほぼ気候帯に対応)があったので掲載する。下の現在のケッペンの気候区分と比較して下さい。

出典詳細 (開|閉)

なお、現在の気候については、高校の地理の教科書(地図帳)にもなっている帝国書院の「新詳高等地図」の方が流石に紙に大きく印刷しただけあって見やすい。他にも役に立つ資料が山盛りなのに価格が1600円+税(2022/09現在、毎年12月頃改定)と安いので、是非購入するべきである。50坪くらいの書店の学習参考書売場でも在庫しているであろう。

なお、現在の気候については、高校の地理の教科書(地図帳)にもなっている帝国書院の「新詳高等地図」の方が流石に紙に大きく印刷しただけあって見やすい。他にも役に立つ資料が山盛りなのに価格が1600円+税(2022/09現在、毎年12月頃改定)と安いので、是非購入するべきである。50坪くらいの書店の学習参考書売場でも在庫しているであろう。

現在の東京の気候は Cfa=湿潤温暖気候であるが、最終氷期極大期には現在の札幌と同じくらい(Df=亜寒帯湿潤気候)であった。植生では針葉樹の疎林である。現在の黄河中流域(いわゆる「中原」=河南省を中心とした地域)を含む華北平原や東シナ海・黄海の大陸棚は、現在の内モンゴル自治区やモンゴル国のような半乾燥の草原地帯(ステップ気候)であった。華南は半乾燥の疎林が主であったらしい。

大陸棚とは?

前述のように、最寒期である約 21000 年前から 3000 年遅れた約 18000 年前の極大期には海水面の低下が120~130mに達した。

法律的な定義はさておき、ウィキペディアの「大陸棚」の項目では、

Wiseman and Ovey(1953)による定義 “低潮線に始まり、深海に向かって著しい傾斜の増大が生ずる深さまでの大陸を取り巻く海底地域” が、海底地形学上しばしば引用されている。その世界における平均水深はほぼ130 mであるが、南極海では約400 mに達する。

と説明されている。南極には厚さ 2,000m を越える氷床があるので、その重みで地殻が押し下げられているのである。逆に北欧のスカンジナビア半島・バルト海には、最終氷期極大期(LGM=Last Glacial Maximum)以降に 250~280m も隆起し、現在も隆起し続けている場所がある。

(GIA:Glacial Isostatic Adjustment)

バルト海南部地域では沈降している地域もあるが、スカンジナビア半島とバルト海北部が巨大な板バネの上に載っていて、中央部分が氷床融解により浮上した反動で周辺が沈降したと考えればわかりやすいであろう。

さて、地殻構造の面では、大洋の地殻が厚さ 5~10km の玄武岩質から成るのに対して、大陸の地殻は玄武岩質の層の上に最大数 10km の花崗岩質の層が重なっている。大陸棚の地殻は大陸の地殻と似た構造である。

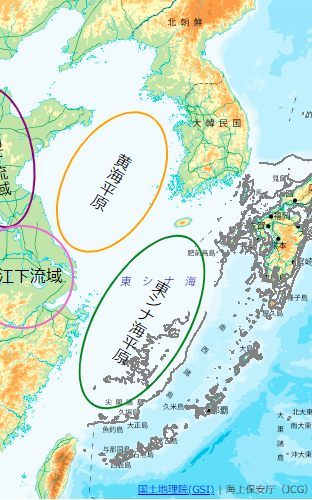

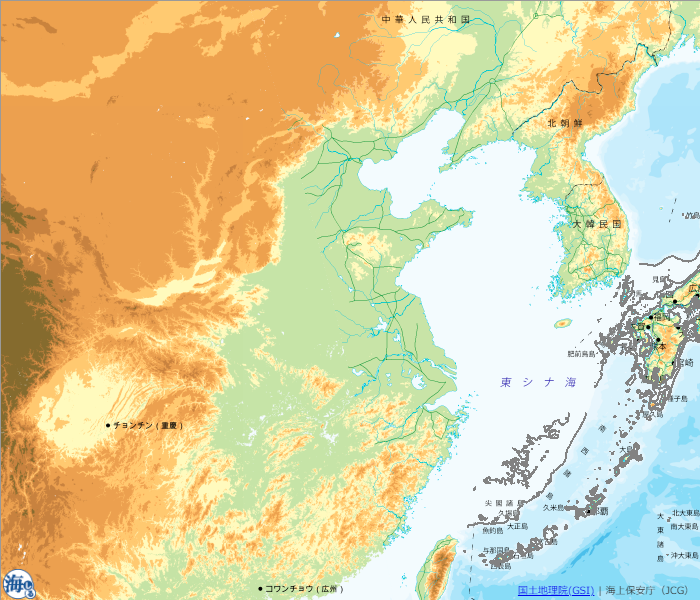

陸化していた有名な大陸棚には南シナ海南部の「スンダランド」とシベリアとアラスカの間の「ベーリンジア」がある。スンダランドと日本列島の間には、「東シナ海平原」が横たわり、その北には「黄海平原」が存在した。

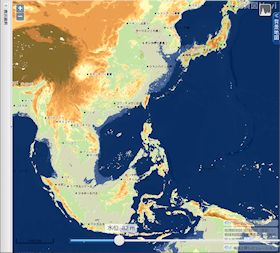

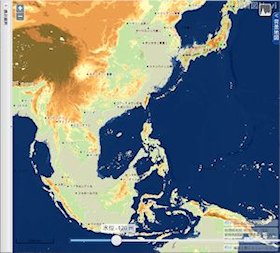

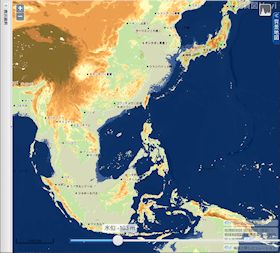

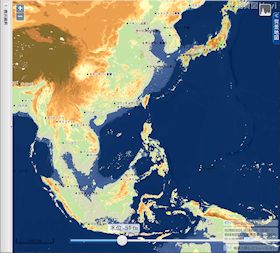

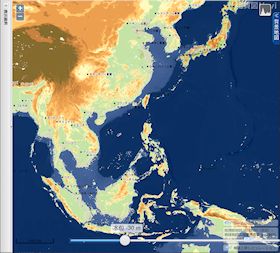

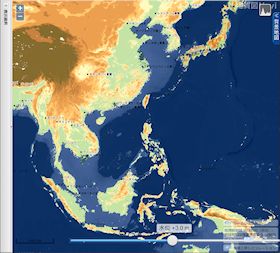

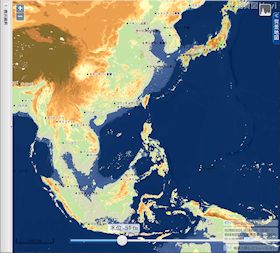

「地質図 Navi」による 東・東南アジアの海面低下シミュレーション

産総研の「地質図 Navi」というサイトがある。本来は資源探査や自然災害危険度のための情報を地図として提供するのが目的のようだが、「海面上昇シミュレーション」という機能があって、温暖化による海面の上昇だけでなく、海水面が低下した時の陸地(大陸棚)を図示してくれるので非常にありがたい。

1万年前の海水面がまだマイナス51mだった時、上海と九州の中間近くまで約 300 km 中国大陸側から陸が張り出し、黄海が巨大な「湾」になっていたことは驚きである。また、既に陸地が水没してしまった地域でも小さな島が東シナ海の大陸棚に多数存在していた。東南アジアでは、マレー半島とスマトラ島、カリマンタン(ボルネオ)島の間のスンダランドが極大期の半分程度残っていた。

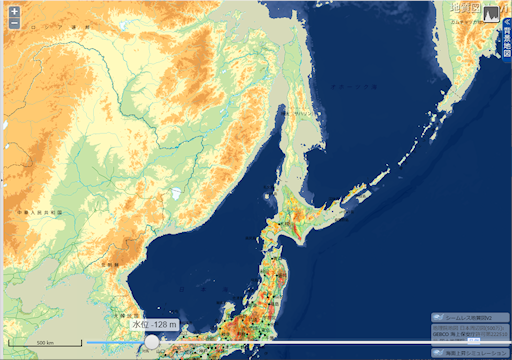

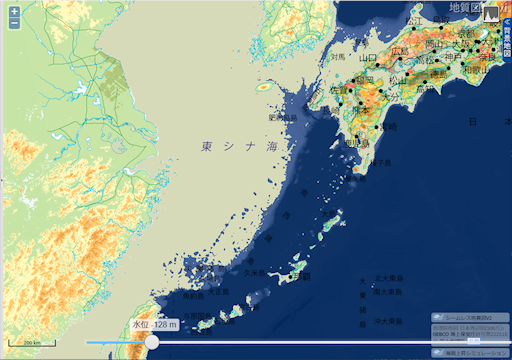

「地質図 Navi」による日本列島周辺の海面低下シミュレーション

海水面がマイナス128mだった時の日本列島周辺に目を向けてみよう。

- 東シナ海は現在に比べて非常に狭く、沖縄トラフだけと大して変わらない広さであった。黄海、渤海は完全に陸化していた。

- 尖閣諸島のあたりは現在の杭州湾と同じくらいの広さの湾になっていた。

- 沖縄本島を始めとする南西諸島の島々は現在よりも広く、石垣島と西表島のように合体していたものもあった。宮古島の北東には、現在は存在しない沖縄本島と同じくらいの面積の島があった。

- 鹿児島県の大隅半島から種子島を経由して屋久島まで巨大な半島であった。

- 九州の西側と北側、山口県の北側には広大な平野があり、五島列島や、甑島列島、壱岐島、対馬は地続きであった。当然、有明海、大村湾、島原湾、八代海は陸化していた。

- 対馬と朝鮮半島の釜山の間には狭いながらも海峡が存在した。しかし、対馬の下島の西で朝鮮半島から伸びた大陸棚とかすかに繋がっているように見える。引き潮の時にだけ繋がっていたのだろうか?

- 隠岐諸島は島根県・鳥取県と地続きであり、能登半島は現在の3倍の広さだった。「国後島」「歯舞諸島」は島としては存在せず、北海道東部から東に延びた広い半島の一部になっていた。

- 瀬戸内海、伊勢湾、東京湾、陸奥湾は完全に陸化していた。

-

東日本でも現在の海岸線の外側に広大な平野があった。

- 志摩半島~遠州灘

- 千葉県から宮城県の牡鹿半島

- 新潟県~秋田県男鹿半島の南

- 男鹿半島の北~青森県艫作崎

- 岩手県北部~青森県三沢

- 新島、式根島、神津島は合体してかなり大きな島となっていた。黒曜石の流通を考えるとかなり重要である。

- 宗谷海峡と間宮海峡は浅いので、北海道はサハリンを通じて大陸と地続きであった。

現生人類の最初の日本列島進出

20世紀末に初めて提唱され、今や改良されすっかり定説と化したミトコンドリア・イブ仮説によると、人類(ホモ・サピエンス)は20万年以上前の東アフリカで誕生した。

約10万年前、人類は中東への「出エジプト」を果たした。ルートは紅海入口あたりとシナイ半島経由の2つが考えられる。北上したグループと東に向かったグループがあったと想定されるが、東に向かったグループは約7万年前にインダス平原あたりで大発展したらしく、DNA ハプロタイプ型が増加している。5~6万年前頃、今は南シナ海南部の大陸棚である「スンダランド」でも大発展した。

以上は人類の拡散を扱う学説では必ず触れられているが、私は現在のガンジス川河口周辺でも発展があったのではないかと見ている。現在この地域はサイクロンが来るとよく大洪水が起きるが、氷河期には海水面が数十メートル以上低下していたので、気候の寒冷化・乾燥化と相俟って現在よりも環境が良かったと考えられる。バングラデシュは、遺跡調査が盛んに行われるような経済状態でないのが残念である。

図「南アジアから日本列島へ」では、南シナ海から日本列島にかけて、大陸棚の縁を白線で辿った。

※クリックすると拡大

日本列島では35000~38000年前の遺跡が発見されているので、約4万年前には人類が到達していたと推定されている。北米やスカンジナビア半島に氷床が発達するとともに海水面低下が本格化したのは、前述のように33000年前からなので、本格的海水面低下の前だったことになる。30m の海水面低下では、長江河口の東への延伸はあまり目立たないが、約 50m 低下となると、長江河口と九州の間の距離は現在の半分、300km に短縮する。氷河期には中国大陸から黒潮への距離は現在よりもずっと近かったと言える。

ところが、考古学者や分子人類学者の唱える人類拡散モデルでは、南シナ海南部に存在した「スンダランド」は言及されるのに、「東シナ海平原」や「黄海平原」は言及されてこなかった。ようやくこの数年で篠田謙一氏(国立科学博物館館長)が言及するようになっただけである。

従来の研究では、現在の中国大陸の内陸部を数千キロメートル移動するルートが図示される。しかし、私は素人なので、舟に乗って当時の海岸沿い、現在の東シナ海中央部を北上した方が楽なのではないかと考える。

日本海流(黒潮)は尖閣諸島のあたり、大陸棚と沖縄トラフの境界を流れるので、最終氷期極大期の海岸のすぐ東であった。33000 年前に寒冷化が本化する前や極大期終了後しばらくの間も前述のように中国大陸の東岸と日本海流の距離は現在よりも近かった。一旦黒潮に乗ってしまえば(黒潮に流されれば?)、沈没せず餓死せずに流されただけで屋久島・種子島と奄美大島の間の吐噶喇海峡に行けたかも知れない。少なくとも種子島は海洋ゴミの漂着場所として有名である(→ 環境省「平成 27 年度 漂着ごみ対策総合検討業務 報告書 (概要版)」)。

現代の海流については、Windy.com で数時間おきのデータを見ることができる。粒子アニメーションを有効にして海流を表示すると見ていて飽きない。なお、海流は幅 200 km になることも珍しくなく、深さは数 100 m に及ぶ。世界有数の海流である日本海流は深さ約 800 m に及ぶそうである。

本題に戻ると、吐噶喇海峡には多数の小島から成る吐噶喇列島が存在する。悪天候や夜間でなければどれかの島影を発見できるはずであり、むしろ座礁を心配しなくてはならなかったであろう。

- 海上保安庁「海しる」によるこの地図はスクロールと拡大が可能。

2019 年、人類進化学者で東京大学総合研究博物館教授の海部陽介氏が国立科学博物館在職時に「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」を実施した。3万年前に舟の材料となったと考えられる草・竹・木でそれぞれ舟を試作したところ、丸木舟を漕いだチームが台湾の花蓮から与那国島に渡ることに成功した。

しかし、手漕ぎの舟でも日本海流(黒潮)の横断が可能であったことを実証した点では成功であるものの、与那国島が目的地として価値があったかどうかは別である。もっと大きな西表島・石垣島(氷河期には一体化)、宝貝の産地である宮古島の方が価値があったはずであるし、私としては省エネな漂流航法で種子島に行って欲しかった。

なお、約3万年前、又は約2万9千年前、鹿児島湾北部(桜島~鹿児島市以北)の姶良カルデラが大噴火を起こし、火砕流が九州南部を180mもの厚さで覆った。遠く関東地方でも火山灰が約10cm積もった。もちろん南九州は一旦無人の地と化し、近畿地方でも生態系が破壊されたと推定される。生態系の回復にはどれだけの年月がかかったであろうか?

氷河期が終わっての民族移動

氷河期が最終段階を迎え、気温が上昇し始めた16000年前、「東シナ海平原」や「黄海平原」は広大で絶好のフロンティアであった。暑すぎ、湿度も高すぎる状態になったスンダランドを始めとする南シナ海周辺地域から移住が行われたであろう。

しかし、2000~3000年遅れで海水面が上昇し始めると、「東シナ海平原」と「黄海平原」は水没し始めた。多くの難民が生まれたはずである。もちろん考古学的な証拠は見つかっていない。もしあるとしたら東シナ海の海底にあるだろう。しかし状況証拠ではあるが、人間であるからには、海水面の上昇を座して迎え、溺れ死んだはずはない。舟で新しい土地に向かったに違いないのである。

下は約14000年前から約4000年前に中国で栄えた古代文明を地域分けし、「東シナ海平原」と「黄海平原」を加えたものである。

(関中・中原)

- 長江上流域

- 東:巴

西:蜀

- 長江中流域

- 西:両湖平原

東:鄱陽湖平原

- 1. この画像は横スクロール可能

- 2. 海上保安庁「海しる」による地図を画像化し、地域名を重ねた。

- 3. 海の灰色の線は水深 200m と 100m の等深線。

- 4. 地図画像をクリックすると、別ウィンドウで「海しる」のこの地域の地図にジャンプ。ただし、円、楕円や流域名は表示しない。

移住先は5方向あった。

- 長江伝いに西へ

- 山東半島の南を流れていた黄河伝いに北西へ

- 遼河伝いに北へ

- 洛東江伝いに北東へ

- 海を渡って東の日本列島へ

これらの中で移住先でいち早く成功し、人口を増やしたのが長江伝いに西に向かったグループであった。長江中流域両湖平原の玉蟾岩遺跡は中国最古の文化の遺跡として知られているが、その年代は最終氷期極大期からまだ4000年しか経過していない約14000年前である。

稲作を発明して彭頭山文化を開化させた後、彼らは海水面の上昇が停止したことを確認してから下流域に進出し、馬家浜文化や河姆渡文化を築いたのではないかと思われる。

海を渡って東の日本列島に向かったグループはしばらく不運だった。九州と中国大陸の海岸は現在よりもずっと近かったが、関東平野を除いて水没の危険がある海岸近く以外の平野は狭く、火山の大噴火、台風、地震といった自然災害が多かった。加えて日本海側に進出したグループは冬季の大量の降雪を克服しなければならなかった。黒曜石、サヌカイト(讃岐石)、水と魚介類、堅果類には恵まれたのが救いであったが、約7300年前、鬼界カルデラの大爆発による火山灰で西日本、特に南九州は一時居住困難になった。関東地方でさえも数cmの降灰があった。植生が回復して西日本での人口増加が本格化するのは縄文晩期からである。

日本の黒曜石/サヌカイト産地

最後に、黒曜石とサヌカイトは、旧石器時代から弥生時代まで貴重な資源であった違いないので、その分布を Google マップにプロットしてみた。

関東~中部と九州北部はマーカーが重なってしまったので、部分拡大する。

サヌカイト主産地の分布

- 日本の黒曜石とサヌカイトの主産地

-

- A. 白滝遺跡(黒曜石)43.874567,143.129350

北海道 遠軽町(旧白滝村) - B. 和田峠・霧ヶ峰周辺数ヶ所(黒曜石)36.109300,138.126100

長野県 下諏訪町東俣(東俣遺跡) - C. 恩馳島(黒曜石)34.186956,139.075992

東京都神津島村 ※神津島西隣の小さな島。神津島産よりも更に良質。 - D. 朝日・弁天山遺跡(黒曜石)35.224526,139.048610

神奈川県足柄下郡箱根町 - E. 皮子平(黒曜石)34.860244,138.979075

静岡県伊豆市筏場 - F. 柏峠遺跡(黒曜石)34.956300,139.063800

静岡県伊東市鎌田字落合 - G. 伊豆石丁場遺跡(黒曜石)35.053611,139.064444

静岡県熱海市上多賀 - H. 久見宮ノ尾遺跡(黒曜石)36.323892,133.231362

島根県 隠岐の島町。同島南東部の「宮尾遺跡」と混同しないこと - I. 姫島(黒曜石)33.732889,131.642680

大分県東国東郡姫島村 - J. 腰岳(黒曜石)33.243044,129.870293

佐賀県伊万里市 - K. 牟田(黒曜石)33.373094,129.648664

長崎県佐世保市 横臼鼻近く - L. 東浜(黒曜石)33.132961,129.741664

長崎県佐世保市 淀姫神社 - M. 針尾中町(黒曜石)33.068567,129.752569

長崎県佐世保市 針尾送信所近く - N. 大崎半島(黒曜石)33.043627,129.826642

長崎県佐世保市川棚町 - 1. 峰一合遺跡(下呂石)35.801703,137.253326

岐阜県下呂市森 - 2. 二上山北麓(サヌカイト)34.544161,135.652717

奈良県・大阪府境 - 3. 金山(サヌカイト)34.305111,133.870923

香川県坂出市 - 4. 五色台(サヌカイト)34.344400,133.945860

香川県坂出市 ※サヌカイトの学名のもとになった讃岐石の産出地 - 5. 冠遺跡群(サヌカイト)34.435435,132.078904

広島・山口県境の冠高原 - 6. 鬼の鼻山北麓(サヌカイト)33.240577,130.097153

佐賀県多久市 - 7. 織島 岡本周辺(サヌカイト)33.324032,130.219236

佐賀県小城市

- 黒曜石の産地リストはウィキペディアの「黒曜石」の項目による。

- サヌカイトの産地リストはコトバンクの「サヌカイト」の項目による

- 数字は緯度と経度。少数点以下は10進法。場所によっては数 km の誤差を含むかも。

- A. 白滝遺跡(黒曜石)43.874567,143.129350