ツバキ(椿)から投馬国へ

作成:2025/05/17

- 目次

ツバキ(椿)の語源諸説

今年3月、実家(というほど遠くないが)に行ったら、丁度庭のツバキが満開であった。椿、即ち春の木であることを実感した。そこで気になってネットや電子辞書で「ツバキ」について調べてみた。

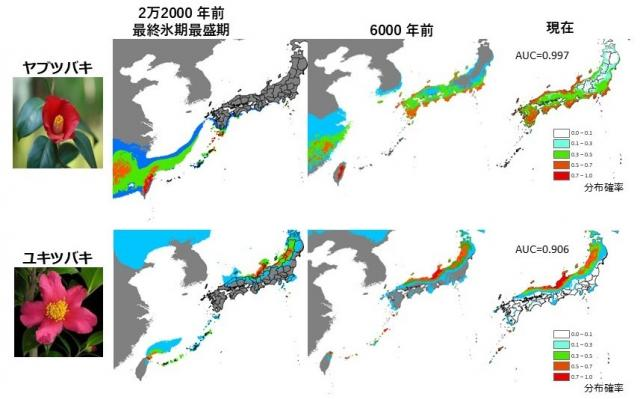

日本では海岸近くの山中や、雑木林に生える代表的な野生種をヤブツバキと呼び、日本海側の豪雪地帯にはヤブツバキの変種とみられるユキツバキが分布するそうである。

-

画像出典:森林総合研究所

「日本列島の成立とともに歩むツバキの古い歴史」

中学校の修学旅行で初冬の京都に行ったときに詩仙堂でサザンカ(山茶花)が咲いていたのを思い出すが、あの白く咲くサザンカが近縁種だとは気がつかなかった。

電子辞書に収録された「日中辞典 第3版」(小学館 刊)によると、中国語ではツバキは「〈植〉山茶shānchá」だとのこと。「中日辞典 第3版」(小学館 刊)で「椿」の項目を引くと、

〈植物〉チャンチン、シンジュ。"香椿 xiāngchūn" とも。注意:中国原産のセンダン科のよい香りのする喬木・落葉樹。日本の「ツバキ」ではない。「ツバキ」のことは"山茶""茶花"という

と説明されている。「ツバキ」という意味では国訓なのである。海石榴という表記もある。

ウィキペディアの「ツバキ」の項目によると、ツバキの語源については諸説あるものの、

- 葉につやがあるので「津葉木」

- 葉が厚いので「厚葉木」と書いて語頭の「ア」の読みが略された

とする説が紹介されている。いずれにしても葉の特徴から名付けられたとみられているとのことである。

ネット検索すると漏れなく現れるようになった AI 君によると、

- 葉が厚いので「厚葉木(アツハキ)」、葉に艶があることから「艶葉木(ツヤハキ)」が転じて「ツバキ」になった

- 光沢がある様子をあらわす古語「つば」に由来し、「つばの木」が「ツバキ」になった

- 冬になってもつややかな常緑の葉を落とさないことから「強葉木(ツバキ)」とつけられた

と3つの説が紹介されている。

サトウ椿株式会社のサイトの「椿の語源」というページでは、

一つの有力な仮説として「朝鮮語が転訛したものである」という説があります。これは、椿が中国の沿海諸島から朝鮮半島南海岸地方を経由して日本に伝播したとするもので、椿に当たる朝鮮語の冬柏(ton baik:トンベイ)が転訛して日本語の「椿(つばき)」になったという説です。

と朝鮮語転化説が紹介されている。

万葉集に「都婆伎」「都婆吉」と表記されている(「海石榴」は当て字であろう)ので、万葉集編集時の読み方はツバキだったであろう。しかし、6世紀以前の読み方、というか名称はどうだったのだろうか?

ツバキの古語

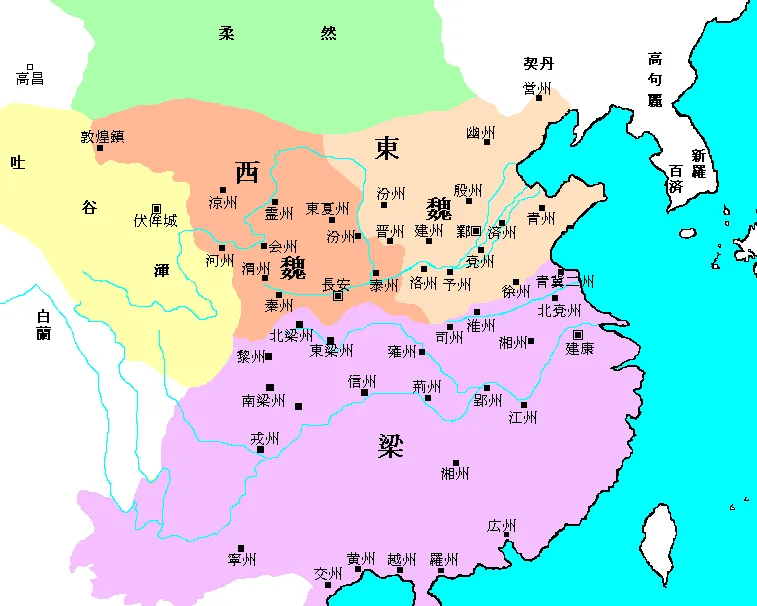

中国語の歴史的な区分を紹介すると次のようになっている。

- 出典:The original uploader was 俊武 at Japanese Wikipedia., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

- 上古音:周代~秦代

- 中古音:南北朝~宋代

- 前期中古音:南北朝時代の南朝が中心 ➡ 呉音

- 中国の北半分は鮮卑族など異民族に支配された。

- 隋唐音:隋・唐代の都長安(現在の西安)周辺の発音 ➡ 漢音

- 後期中古音: 唐・五代十国・宋代 ➡ 唐音

- 前期中古音:南北朝時代の南朝が中心 ➡ 呉音

- 中原音韻:元代

- 中国全土がモンゴル族の支配下にあった。

- 近代音:明代以降(北京語中心)

注意しなければならないのは、「漢音」は名前から想像されるような前漢・後漢の時代の中国語ではなく、7世紀~9世紀の隋唐音を反映していることである。

中国語の漢字には、「未」や「尾」「微」など「MBW型」とでも呼ぶべき発音グループがあるが(漢字の「NJR型」と「MBR型」)、中国と日本で5~6世紀に同時に「マ行」から「バ行」への音韻変化があったようである。

- 五胡十六国時代の間に中国の人口は数分の1に激減した。

- 華北の各王朝は、拓跋氏のように鮮卑族が樹立したものが多いが、隋王朝や唐王朝で匈奴系の独孤氏が皇后を出すなど名門貴族として繁栄しただけでなく、隋朝の楊氏や唐朝の李氏自身も拓跋部出身らしい。

ただし、大和朝廷は華北の鮮卑族王朝を正統とは認めず、南朝と国交を結んでいたので、華北の鮮卑語訛りの中国語が日本に伝わるのは統一王朝が成立した7世紀以降となった。

ということで、「ツバキ」の前に「ツマキ」という古語があったのではないかというのが私の推測である。新旧の交代が起きた時期については、「都婆伎」「都婆吉」に使われた漢字が手がかりとなろう。遣隋使・遣唐使や留学生が学んだ隋唐音を反映した漢音で読まれているからである。

夜空に見える「すばる」(自動車メーカー「スバル」の語源。プレアデス散開星団)には、「すまる」という異称がある。この「すまる」も「すばる」よりも古いのではないだろうか?

★ 外部サイト ➡「プレアデス星団」

ツマ国

前章でツバキの古語として「ツマキ」があったのではないかと推定できた。「ツマキ」は「ツマ」と「キ」に分解できるであろう。「キ」はもちろん「木」であるが、問題は「ツマ」である。

もちろん、「ツマ」は「妻」であるが、古くは女から見た「夫」の意味でも使われた。従って、もともとの意味は「ペア(結婚)の相手、配偶者」ではないだろうか?

★ 外部サイト ➡ weblio「つま」の項目

もし、「ツマ」が政治的、軍事的、経済的意味で使われたら、同盟国、貿易(交易)相手となる。

「ツマ」という地名は少なくとも2つある。

- 宮崎県西都市妻。ここに日向国二之宮である都万神社(都萬神社)がある。魏志倭人伝に登場する「投馬国」ではないかとする説も有力。祭神の木花開耶姫命(木花咲耶姫、木花之佐久夜姫、木花佐久夜毘売)が瓊々杵尊の妻であることに由来する。木花開耶姫命の「花」はツバキなのかも知れない。

- 隠岐諸島の島後南西部に位置した旧「都万村」。2004年の町村合併により廃止され、現在は隠岐の島町の一部。

アルファベットのマーカーから線で結んだ先は、私が考えるそれぞれの相方である。A.の相方は、伊都国、或いは北九州の盟主国であろう。「西」と「妻」の音読み呉音が「サイ」であることにも注目したい。南九州の西都に対して北九州の伊都と、どちらの地名にも「都」が含まれていてペアに相応しい。B.の相方は伯耆(米子・境港各市、伯耆町、大山町周辺)であろう。大山(伯耆富士)が航行の目印になったに違いない。妻木晩田遺跡もこの地域にある(あ、妻木!)。ゲノム解析の成果が弥生人の顔復原に利用されていることでも有名になった青谷上寺地遺跡も遠くない。

魏志倭人伝の「投馬国」は、しばしば「トウマ・コク」と読まれる。「投」の音読み(漢音)が「トウ」だからである。しかし、前述のように漢音は中古音の代表である隋唐音を訛って反映したものである。全くの古代史素人はともかく、古代史研究者は「投馬国」の「投」を「トウ」と呼んではいけない。あまり知られていない呉音「ズ(ヅ、du)」に近い音で読むべきである。

因みに学研「新漢和大字典」(藤堂明保・加納喜光編)によると、「投」の発音は

- 上古音:dug

- 中古音:dəu

- 中世音:tʻəu

- 現代音(拼音):tóu

蛇足となるが、太公望呂尚が築いた斉(Qí)は、周代~春秋時代に強国のひとつであった。姫姓の周宗室やその分家である晋、嬴姓の秦、趙などに対して妻(qī)を出した。彼女たちは斉姜と呼ばれた。斉は珍しくも姜姓だったので、古代中国の同姓婚タブーを犯すことなく通婚により他国と同盟を結ぶことが出来た。

ところでふと思ったのだが、島嶼部以外の鹿児島県の西半分である旧薩摩国の薩摩は、「サツ・マ」ではなく、「サ・ツマ」、左の「ツマ」が語源であるかも知れない。

また、古代では遷都が行われると国名も変わったのかも知れない。正確には国名が存在しなくて、都の名前で代用されたのかも知れない。そう考えると、南九州の勢力の名前は、西都市に都があった時期には「ツマ」、曽於に都が移って「ソ」、日向市に都が移って「ヒュウガ」となり、宮崎市に県庁が設置されて県名が宮崎県になったのではないだろうか?

- 画像出典:User:BotBln, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons