魏志倭人伝の国々

作成:2011/05/24

更新:2020/07/06

更新:2025/03/26

通称「魏志倭人伝」は、正確には「魏書(志)東夷伝倭人条」という。三国志の一部を成す魏書のそのまた一部である。

三国志は、蜀の旧臣で後に西晋に仕えた陳寿によって西暦285年頃に書かれ、陳寿の死後正史として扱われるようになった。魏・呉・蜀三国の時代を扱うほぼ同時代の歴史書としては、王沈(おうしん)の「魏書」と魚豢(ぎょかん)の「魏略」がある。

王沈は陳寿にとって一世代前の人であり(西暦266年没)、魚豢が書いた「魏略」の成立は「三国志」とほぼ同時、或いは数年先立つらしい。「魏略」と「三国志」は、邪馬台国への道順についてよく似た部分がある。陳寿が「魏略」そのものを読んでいたか、共通の資料があったのであろう。

范曄(はんよう)が書いた「後漢書」にも倭国への言及があり、魏志倭人伝と似た記述があるが、相反する部分もある。「後漢書」は、扱っている時代こそ三国時代に先立つ後漢であっても、成立は西暦422年と、陳寿の三国志よりも逆に約140年遅い。したがって、范曄は、魏志倭人伝の記事を利用することも批判することもできる立場にあった。注目すべきことに、後漢書に「自女王國東度海千餘里至拘奴國、雖皆倭種、而不屬女王」とある。范曄は、狗奴国は邪馬台国よりも東にあると認識していたのである(拘奴国=狗奴国と思われる)。

さて、魏志倭人伝に話を戻すと、古来多くの人が魏志倭人伝に記述された30ヶ国の比定に挑戦しているが、研究者の間でほぼ同意ができているのは未だ数ヶ国にすぎない。すなわち、

- 狗邪韓国(朝鮮半島側)

- 対海国(対馬国)

- 一大国(壱岐国)

- 末盧国

である。

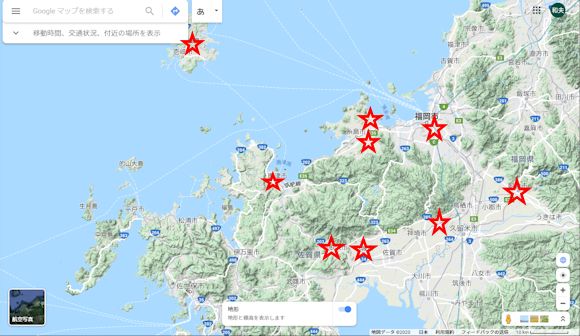

- Google MAP 地形表示による北九州に魏志倭人伝の国の比定候補地(一部)をプロット。

- 画像をクリックすると Google MAP が起動。

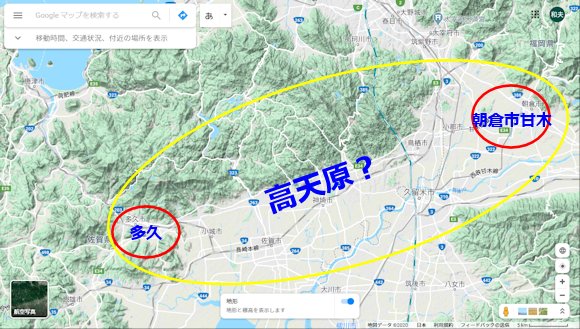

- 甘木市(現「朝倉市甘木」)(ウィキペディアによる)

- 多久市(ウィキペディアによる)

- 知る~多久市の歴史(「多久市観光ガイド」サイト内)

- 画像をクリックすると Google MAP で多久~甘木地域を別タブで表示。

- Google MAP 地形表示を画像化し、文字、楕円を追加した。

甘木は、邪馬台国の比定地としてあまりにも有名なので、解説はいらないと思いますが、多久については、

- 筑紫平野と唐津を結ぶ街道(唐津街道)の途中に位置し、東は筑紫平野、北西は低い峠を経て唐津、南西も低い峠を経て武雄市に繋がっている。

- 縄文時代にはサヌカイト(讃岐石)の産地として日本最大規模の遺跡(参照:「九州・沖縄の主要旧石器遺跡分布」のページ)を残し、弥生時代の稲作集落遺跡、古墳時代の1000基以上の古墳が存在する。

- 昭和の大合併までは、東隣の小城よりも栄えていた。

と解説しておく。

さて、「タク・アマが原」が縮まって「タカマが原」になるのは理解しやすいと思うが、甘木(アマギ)が「アマ」と略されることには説明が必要であろう。

日本各地に「~城」「~木」を「ギ」「キ」と読む地名が存在するが、この場合の「ギ」「キ」は本来「邑(「都市、町」という意味)」だったのではないかと思われる。「邑」の現代中国語ピンインは「yi」であり、上古音(周代~秦・漢代)は学研「新漢和大字典」によると「ɪəp」であるが、

- 現代中国語で「yi」と発音される漢字の多くが日本語の漢字の音読みで「ギ」であること(例:義、沂、疑、宜)

- ヨーロッパの言語間でも「g」から「y(i)」には変化しやすいこと(独:Weg|英:way)

- 邑楽郡など地名の中でよく使われる邑の呉音「おう(おふ)」が百済経由の発音である可能性があること

を考えると、上古音の末期である魏志倭人伝の時代に、上古音以前の発音が残っていて「邑」が「ギ」、或いはそれに近い音で発音された地方があってもおかしくない。「城」の現代中国語ピンインは「cheng」なので、似た意味の漢字として歴史のどこかで「邑」と入れ替わってしまったのであろう。

そう考えていくと、「甘木」の本当の固有名部分は「甘」となり、「多久」+「甘」+「原」=「高天原」という方程式が成立する。「高天原」は後の時代の畿内、現代の首都圏に相当するものだったに違いない。

「甘木」は、魏志倭人伝に出てくる「邪馬台国」の比定地でもある。「アマギ」がなぜ「邪馬台国」の「ヤマ」になるのかを理解するには、まず、中国語の音韻上の特徴を知る必要がある。

意外なことに、実は中国語には余計な音素を付加せずに「ア(アー)」という音を表記する漢字が事実上存在しない。もちろん、全く無いわけではなく、

- 阿

- 啊

- 锕

- 腌

- 嗄

- 呵

の6つある。

しかし、「阿」は電子辞書に搭載された中日辞典によると、

- [接頭語]〈方〉親しみを表す。

- …ちゃん、…さん。同族の同世代間の長幼の順序〈排行(はいこう)〉や姓または幼名の前につける。

- 親族名称の前に付ける。

- 外国語の音訳(a などに当てる)。

となっている。

「啊」は、「〔感嘆詞〕驚いたときに発する言葉」なので、要するに「あっ」。

「锕」はアクチニウムという元素を意味するので、魏志倭人伝の時代に存在するはずはない。

「腌」は「塩漬けにする」という意味だが、「yan」という読みの方が一般的。

「嗄」と「呵」は、「啊」と同じ意味。

以上のように、「ア」と発音されるまともな中国語単語は存在しない。日本語で「ア」と音読みする漢字はいくつも存在するものの、それらの漢字は、中国語ピンインで、

- 「ya」(「牙」「亜」「甲」を部首として持つ字に多い)

- 「wa」(「圭」「瓦」を部首として持つ字に多い)

と表記されるのである。魏志倭人伝の時代の中国人、或いは中国語を解する倭人は、「アマ」を漢字表記する時、「ア」の部分には当時「ya」を表す漢字を使わざるを得ず、「ya」を表す漢字の代表であった「邪」を選んだに違いない。

現代中国語では、「邪」を「xie(シエ)」と読むが、かなり系統の違う方言、或いは中国で征服王朝を樹立した異民族の言語の影響を受けたのであろう。