魏志倭人伝の国々2

作成:2015/03/11

更新:2021/04/17

更新:2025/03/27

このページは「魏志倭人伝の国々」の続編として、その最終部分を加筆・修正したものです。そのため、「魏志倭人伝の国々」を読んでいない方は、先にそちらをお読みください。

「魏志倭人伝の国々」で紹介した安本美典氏の「万葉集の読み方」「上古音・中古音」などは非常に参考になった。しかし謎の解明にはもっと大胆な仮説があっても良いと思う。また、安本氏は魏志倭人伝に出てくる国々の比定地を北九州にほぼ限っているけれども(例外は「伊予国」)、そこまで限定せずに、伊勢湾沿岸あたりまで考慮して良いのではなかろうか?

私が考える弥生時代末の日本列島の情勢は次のようになる。

- 宗主国、植民地、友好国、敵対国がモザイク状態になっていた。

- 各国の王族間で結婚が行われた。

- 瀬戸内海の航行は必ずしも安全ではなかった。気象や複雑な潮流の問題だけでなく、治安の問題(漁民変じて海賊)もあったに違いない。

- 北九州から近畿に行くには、瀬戸内海航路、日本海沿岸航路、山陽・山陰の陸路だけでなく、一旦九州東岸を南下して宮崎県沖で東に進路を取るコースもあったに違いない(紀の川流域に「伊都郡」があるのは何故だろうか?)。

- 漢が朝鮮半島に進出して朝鮮半島の文化水準が向上するまで、朝鮮半島との交流はあまり活発ではなく、どちらかと言えば風と黒潮を利用した中国江南との繋がりの方が重要であった。

日本に稲作をもたらした江南人の渡来は、池橋宏氏が「稲作渡来民」(講談社選書メチエ)で書かれた通り、三々五々としたものだったに違いない(徐福船団の可能性だけが例外)。

日本に稲作をもたらした江南人の渡来は、池橋宏氏が「稲作渡来民」(講談社選書メチエ)で書かれた通り、三々五々としたものだったに違いない(徐福船団の可能性だけが例外)。- 中国語が「縄文語」を駆逐することはなかったが、渡来人が完全に中国語を放棄したと考えるのも無理があると思う。渡来人がもたらした中国語系の語彙は、若干訛った形で「外来語」として取り入れられたであろう。

- 漢字も同様に日本列島に伝わったであろうが、世代を経るごとに漢字の知識が失われ、行政記録を残すには不十分だったであろう。

さて、魏志倭人伝に出てくる30ヶ国の内、研究者の間で比定地が一致しているのは最初の4ヶ国に過ぎない。

- 狗邪韓国:韓国金海付近

- 対海国:対馬国

- 一大国:壱岐国

- 末盧国:肥前国松浦郡。しかし、丸地三郎氏の説では博多湾西岸

続く伊都国から意見が分かれ始め、邪馬台国に至っては九州説・大和説のみならず外国説まで飛び出して百家争鳴で収拾が付かない。

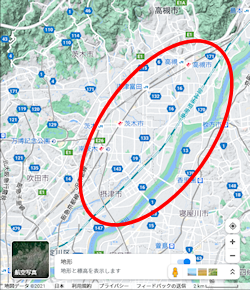

- 地図をクリックすると Google マップが九州北部を別ウィンドウで地形表示

- 伊都国

安本説では「筑前国怡土郡」で、私も賛成する。他に吉野ヶ里説や多久説もある。しかし、福岡空港の南に板付遺跡があるのが気になる。イタ(伊都=Itag)の城(邑=gi?)とも思えるからである。

- 奴国(二万余戸)

安本説では「筑前国那珂郡」で、私も賛成する。2万あまりの戸数が収まるような場所は九州には福岡平野か筑紫平野しか無く、那珂(なか)という地名が奴(上古音 nag)に繋がるからである。

→ 「助詞『奴(nag)』の末裔」のページ - 不弥国

安本説では宇美町(筑前国糟屋郡)。pu → bu → mu → wu → u と変化して、本来は「yu」であるはずの「宇」の字が使われたのだろうか?

- 投馬国

「投馬国」候補地

- クリックすると Google マップ起動

安本説では「遠賀川流域から豊前国(「あづま」の意味)」。

私は宮崎県西都市の都万(つま)神社周辺だと思う。一ツ瀬川が流れ、町名としても妻、妻町、上妻、下妻がある。安本説では、いくら潮待ちの日があるといっても、「水行二十日」にならない。ひょっとすると、中国の周王朝に対する斉公室のように、伊都国か邪馬台国の王家に対して正妻を出す国だったのかも知れない。他に有力な説として出雲、備前の鞆などがある。

- 邪馬台国

安本説では「総称。筑後川流域。宮殿は朝倉・甘木か」。私も邪馬台国は西暦247年頃の卑弥呼の死まで宮殿が甘木にあったであろうと思う。しかし、西暦280年頃までに王族の多くは大和の地に移住していて、陳寿や邪馬台国研究者を混乱させる元になったのではないだろうか?

また、実は中国語では「ア」という単純な音を表記するのに苦労する。「アン」は多いのだが、「ン」が付かないととなると「阿」以外にまともな漢字が無いのである。その「阿」も今でこそ「ア」であるが、古くは「オ」であった。苦労した末に「ヤ」の音を表記する「邪」で代用したのではないかと思われる。

→ 「多久」+「甘」+「原」=「高天原」のページなお、他の有力な比定地として、筑前国山門郡、日向国、大和国纏向遺跡がある。

以下は陳寿が遠絶なためよくわからないとしている国々である。

- 伊邪国

安本説では「伊予国」。「新漢和大字典」によると、「邪」の上古音は ŋiăg/(yiă) であるが、邪馬台国と同じく、「邪」が何という音価であったかではなく、何という音価を表そうとしていたかが問題となる。「イヤ」と読んで四国の吉野川支流の「祖谷(いや)」かも知れないし、「熊野」を「イヤ」と読む場合もあってややこしい。鹿児島県伊佐市も捨てがたい候補であるが、こちらの場合、既に中古音が広まっていたと仮定しないと「サ/ザ」に近い「ziă」にならない。

- 都支国

安本説では「筑紫野市筑紫」であるが、私は宮崎県南部の都城盆地(大淀川流域)だと思う。

都支国候補:都城盆地

- クリックすると Google マップ起動

「都城(みやこのじょう)」という地名は北郷義久(ほんごう・よしひさ)が1375年に現在の都城市都島町に築いた「都城」に因むが、その前は11世紀前半に設けられた西日本最大の荘園「島津荘」であった。更にその前は......? 北郷義久が「みやこのじょう」と命名するにあたって、この地域がかつて都邑であったというような言い伝えを聞いたのではないだろうか?

都支(上古音「tag-kieg」)国の「支」が「邑(yi)」の古語(「*gi」或いはそれに近い音)が清音化したのだとすれば......。神武天皇の即位前の名前「狭野皇子」にちなんだ狭野神社がある上、神武天皇の第一皇子「手研耳(たぎしみみ)命」とも関係がありそうな気がする。盆地であることも奈良盆地との類似性を彷彿させる。大淀川で宮崎平野へ、菱田川で志布志湾へ、広渡川で日南市へ、大淀川を遡って分水嶺を越えて鹿児島湾北岸へ、小林盆地・川内川経由で川内平野へ、その途中で国見山地を越え、球磨川経由で八代平野へ行けるという具合に交通の要所である。

- 弥奴国

香川県の延喜式神社

- 地図画像をクリックすると新しいウィンドウで Google マップを表示

安本説では「筑後国御井郡」或いは「耳納(水縄)」であるが、甘木に近すぎるような気もする。

むしろ、「三(み)」のつく地名が多く、風習も似ている徳島県旧三好郡(三好市周辺)、伊予三島市(現「四国中央市」)のある愛媛県東部、三豊のある香川県西部で「弥奴国」を形成していたのではないだろうか? と調べていたら、実際に香川県西部に「三野(みの)郡」が存在した(現「観音寺市と「三豊市」」)。

- 好古都国

安本説では「筑紫国岡田」。私は、同じ遠賀川流域でも海岸近くの岡田の宮あたりではなく、やや内陸の直方(のおがた)平野が中心だと思う。上古音 hog-kag-tagが(鼻濁音に特徴のある呉語の影響で?)「のおがた」に訛っていくのをうまく説明する方法があればいいのだが......。

好古都国=博多説も根強い。私は瀬戸内海にある伯方の塩の「伯方(はかた)島」にも魅力を感じる。もし製塩業が弥生時代まで遡るのであれば、交通の便もあり、経済的に豊かだったのではないかと思われるからである。

- 不呼国

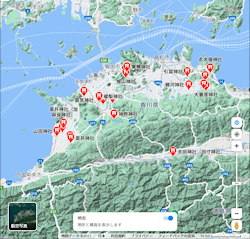

不呼国の候補:武庫之荘

※クリックすると Google マップ起動

安本説では「浮羽?」であるが、私は兵庫県南東部の武庫川流域(武庫之荘など)だと思う。「bu」→「mu」と音価が変化した時点で「武」という漢字が当てられ、「武庫」→「兵庫」と変化したのであろう。ちなみに「六甲山(ろっこうさん)」の「六甲」の部分は江戸時代まで武庫、務古、牟古、六兒、無古などの字が当てられていたそうである。

なお、「不」の拼音は「bù」であって「hù」や「fù」ではなく、「pù」に近い。否定語として「無」と通じるところがある。→ 「中国語の否定語群」のページ

- 姐奴国

姐奴国の候補:摂津

- クリックすると Google マップ起動

安本説では「筑後国竹野郡」だが、私は中国語の「姐(jiě)」とほぼ同音の「節」「接」の音読みが「セツ」であるから、「摂津(の)国」或いは「瀬戸(の)国」ではないかと思う。学研の「新漢和大字典」によると、「姐」の中国上古音、中古音はそれぞれ「tsiăg」「tsiă」である。カタカナでは「ツィアグ」「ツィア」あたりだろうか? 「姐」には「艶めかしい」という意味の系統があって、「且」を旁として持つ漢字の多く(且、疽、狙、岨、苴、沮、咀)と同じように拼音で「jù」と書くが、「新漢和大字典」には昔の発音が載っていない。読み、「jiě」とは読まないのである。ただ、「且」の上古音、中古音を「新漢和大字典」で調べて見ると、それぞれ「ts'iag」「ts'io」である。「jiě」という発音は契丹語やモンゴル語、満州語など征服民族の言語に影響されたのだろうか?

ちなみに、大阪府堺市の「堺」の拼音も「jiè」なので上古音、中古音を調べて見たら、それぞれ「kăd」「kăi」である。そういえば堺市の東に藤井寺市があるが、藤と似た意味の「葛」には「かず(かづ)」「かど」という読み方がある。葛城=かつらぎ(古くは「かづらぎ」)、葛野=かどの、である。

- 対蘇国

安本説では肥前国養父郡鳥栖郷。しかし、私は「トゥサ」コクと読んで旧土佐国に比定したい。安本説に従った場合、筑紫平野にミニ国が並びすぎると思うのである。学研「新漢和大字典」によると「対」の上古音は「tuəd」、「蘇」は「sag」である。

- 蘇奴国

安本説では肥前国佐嘉郡。私も賛成である。中国語の「蘇」の拼音は「sū」であるが、すぐ上の「対蘇国」の項で述べたように、上古音は「sag」である。

- 呼邑国

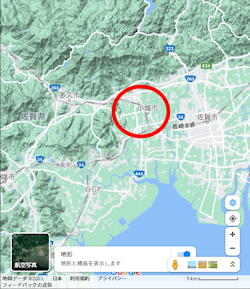

呼邑国の候補:小城

- クリックすると Google マップ起動

安本説では「肥前国小城郡」。私も賛成であるが、安本氏がほとんど説明せずに佐賀県小城市に比定しているので、少しコメントしておきたい。

現代中国語拼音で「yi」と表記される「義」の音読みが「ぎ」であるように、「邑(ゆう、現代中国語拼音「yi」)」の語頭の古い音価が「gi」であったとは考えられないだろうか? 上古音、中古音は「ɪəp」であるが、周代初期と後漢では約 1000 年の差がある。「*gi」→「i(yi)」の変化が起こる前に「邑」が「ぎ」という音価で日本語に取り込まれ、後に「城」の字が当てられたと仮定するならば、「hwog-gi」→「ogi」の変化により佐賀県小城市が有力比定地となる。

なお、有明海に近い地域(ほぼ長崎本線より南)は、古代には海であった。土砂が堆積した現代でも有明海は最大 6m もの干満差があることで有名である。

- 華奴蘇奴国

安本説では肥前国神埼郡(吉野ヶ里)。「華(ɦuăg)」の「蘇(sag)」の国、というわけであり、私も賛成である。

- 鬼国

安本説では肥前国基肄(きい)郡。「鬼」の上古音は「kɪuər」、中古音は「kɪuəi」。私は岡山県東部の吉井(よしい)川流域、或いは旧紀伊国だと思う。両地域とも熊野神社が多いので、何か繋がりがあるのかも知れない。

「吉井川」+「熊野神社」、「紀ノ川」+「熊野神社」を Google マップで検索 - それぞれの画像をクリックすると別ウィンドウで Google マップを表示

なお、吉井川の河口にある岡山市の大部分は、古代には「吉備の穴海」という内海で、児島は文字通り島であった。奈良時代から干拓が始まり、近世以降本格化して児島が半島となり、更に児島湾の干拓が進んで現状のようになった。従って岡山平野は昔は現代ほど広くはなかった。

- 為吾国

安本説では「有力地名なし」。私も困って私は播磨国一宮である伊和神社のある兵庫県宍粟市周辺(揖保川流域)に比定したこともある。そこで、発音面から考察すると......

現代中国語拼音で「為(wéi)」の音価は、学研「新漢和大字典」によると、上古音、中古音、中世音、近代音の順に、ɦɪuar → ɦɪuě → uəi → uəi(wéi)と変化した。「吾」も現代中国語の「wú」になる前に、ŋag → ŋo → u → u と変化している。上古音同士を組み合わせれば、ɦɪuar ŋag である。それにより「イウァカ゚」を表現しようとしたのではないだろうか?

「イウァカ゚」を起点に音価の変化を考えると、「ウァガ」或いは「ヤガ」「ワガ」を経て「アガ」、更に清音化が起きて「アカ」となるのではないかと推理できる。「アカ」と来れば、2018 年に前方後円墳かも知れない地形が発見された福岡県田川郡の赤村が該当しそうである。この地域には我鹿八幡(わかはちまん)神社、岩嶽(いわたけ ← いわがく?)稲荷もある。

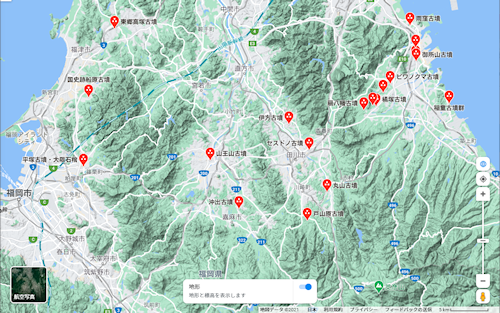

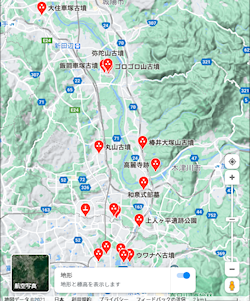

赤村周辺の古墳分布(Google マップでの検索結果)

- クリックすると Google マップが起動

以前の考えである兵庫県宍粟市付近の地図も載せておく。

Google Maps Static API による播磨国一之宮、二之宮、三之宮、総社 - リックすると Google マップが起動

- 播磨国一之宮:伊和神社

- 播磨国二之宮:荒田神社

- 播磨国三之宮:住吉神社

- S. 播磨国総社:射楯兵主(いたてひょうず)神社

- 鬼奴国

安本説では「豊前国御木(みけ)郡」であるが、どうも納得できない。「新漢和大字典」によると、「鬼」の上古音は「kɪuər」、中古音は「kɪuəi」なので、「鬼奴国」で「キュナコク」になりそうである。しかし、「毛野国」ではさすがに遠すぎるので、私は徳島県の吉野川流域ではないかと思う。

「吉」は拼音で「ji」であるが、上古音は「kiet」、中古音は「kiĕt」。中国語の k と g の区別は日本語のような清濁の区別ではなく、帯気音か無気音かである。そのため「g」と相性がよい。あのチンギスカンも中国語では「成吉思汗(Chengjisihan)」と書く。或いは佐賀県の嬉野市かも知れない。「野(の)」は「奴」に繋がるし、「うれし」なんてどうも怪しい。

- 邪馬国

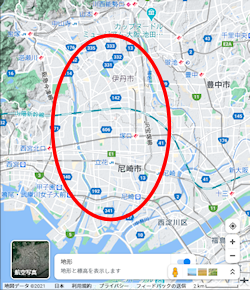

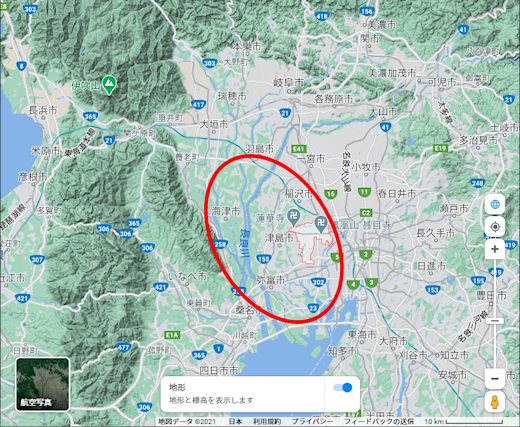

あま市と古代の海部郡の領域

- クリックすると別ウィンドウで Google マップを表示

安本説では筑後国八女郡または肥後国山鹿郡。しかし、「多久+甘+原=高天原」のページで指摘したように、中国語には「ア」と発音する漢字が事実上存在しないので、「アマ」国を指していた可能性が高いと思う。海部郡は、

- 愛知県海部(あま)郡+あま市

- 和歌山県海部(あま)郡

- 徳島県海部(かいふ)郡

- 大分県海部(あまべ)郡

- 躬臣国

安本説では「筑前国席田郡久爾駅」であるが、どうも納得できない。「久」はともかく「爾」は漢音でこそ「ジ」であるが、呉音では「ニ」、「新漢和大字典」によると上古音は「nier」、中古音は「niě(ně)」なので、「ニエ」や「ネ」を「臣」(上古音 ghien、中古音 ʒɪěn)で表すことになってしまう。どうも安本氏は、中古音が中国語内の音韻変化で発生したと考えているようである。私は鮮卑族などの異民族による征服が音韻変化の主原因だと考えているので、南北朝時代の前では中古音と言えるほどの変化は生じていないと思う。

そこで原点に戻って、「躬」のピンインは「gong」であるが、「新漢和大字典」によると上古音は「kɪoŋ」、中古音は「kɪuŋ」。ということで上古音の組み合わせは「kɪoŋ ghien」なのだが、もちろんここままでは日本の地名としては不自然。k/g → y の変化は中国語に限らずゲルマン祖語 → 英語でも起きているので、「弓削」ならば好都合だが、自信はない。いくつか候補を列記しておく。

- 岡山県久米郡久米南町にあった弓削(久米南町の主要部)

- 愛媛県越智郡上島町の弓削島

- 紀伊熊野地方の豪族九鬼氏

それとも、上古音の「kɪoŋ」という復元が間違いで、「ɪ」が入らずに「koŋ」だったのだろうか? その場合は熊本県の「合志」や北陸地方の古名「越(高志)」を比定できる。

- 巴利国

安本説では「筑前国上座郡把伎(はぎ)駅」であるが、私は愛媛県の今治市周辺だと思う。詳しくは →「巴利国の謎~近巴利と奧巴利~」のページへ。愛媛県=旧伊予国は、平安時代まで受領階級の貴族が国守に任命されるのを歓迎する豊かな国であった。名古屋市あたりの旧国名「尾張」は、「奧のハリ」だったのであろう。

また三重県に「名張」という市があるが、「那張(あっちのハリ)」だったのかも知れない。「ハリ」との連想から旧播磨国に比定する研究者もいる。

- 斯馬国

播磨国飾磨郡の神社分布

- 画像をクリックすると、Google マップを別ウィンドウで表示

安本説では「筑前国志麻郡」であるが、もし筑前国志麻郡であったら邪馬台国への道中にある国として記されたはずなので、私は賛成しない。播磨国の「須磨」(上古音 niug。n には下点が付く。中古音は siu、拼音は xū)や下関と考えたこともあったが、今は兵庫県姫路市一帯の「飾磨郡」ではないかと思う。

学研の「新漢和大字典」によると、「斯」の上古音は sieg → siě → sï → sï(sī)と変化した。ひょっとしたら中国の司馬(sima)氏と関係があるかも知れない(「司」の上古音は「siəg」)。なお、「志」の上古音は「tiəg」(ピンインは「zhì」)である。

- 已百支国

安本説では「有力地名なし」。私は、薩摩国日置(ひおき)郡だと思う。「百」には五百木入日子命・五百木入日売命のように「お」という読み方がある。また、現代中国語にピンインが「hi」で始まる単語がないことから、三国志の時代の中国語でも「hi」をうまく表せず、「yi」で代用したのではないかと推定する。

「已百支国」候補地:日置市 - 支惟国

木津川流域の古墳分布

- 画像をクリックすると別ウィンドウで Google マップ表示

安本説では「豊前国企救(きく)郡」。「支」の上古音が「kieg」なので、「惟」(呉音「ユイ」)とつなげれば「きく」に近くなるという考えであるが、私はあまり賛成できない。

学研「新漢和大字典」によると、「惟」の音価は、上古音から現代の普通話にかけて、diuər → yiui → uəi → uəi(wéi) と変化している(新漢和大字典では「diuər」の d の下に白丸印、ə の上に3声用の記号が付いているが、音声記号を見つけられなかったため、省略)。「kieg」と繋げて「キエデュ」に近い音価を表したかったと考えられる。すると連想できるのが木津川。この地域には三角縁神獣鏡で有名な椿井大塚山古墳や継体天皇の筒城宮がある。

- 烏奴国

安本説では「長門国穴門(あなと)」。「烏龍茶(ウーロンチャ)」からもわかるように、「烏」は現代中国語ピンインでは「wu」であるが、上古音は「ag」なので、私は「安芸の国」に比定したい。それも、現在の広島市市街ではなく、府中町か東広島市が中心だと思う。

「烏奴国」候補地:安芸国 なお、「アキ」という地名は日本各地にある。高知県安芸郡、大分県で合併により国東市の一部となった安岐町、「あんじょう」と読む愛知県安城市、岐阜県中津川市阿木など。

- 奴国(2つめ)

安本説では「日向国那珂郡」(現在の宮崎市中心部と宮崎県南東部)。しかし、「ナカ」、或いは「ナガ」という地名は多いので、なかなか絞りきれない。他に下のような地域がある。

- 香川県那珂郡(坂出市、丸亀市、善通寺市を中心とする地域)

- 茨城県那珂郡(那賀川流域。ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市など)

- 神奈川県中郡(平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町など相模川~酒匂川の地域)

- 京都府中郡(旧丹波国中郡。京丹後市中心。丹波道主命の伝承あり)

- 徳島県那賀(なが)郡(那賀川流域。阿南市を含む。)

- 和歌山県那珂郡(岩出市、紀の川市を中心とした紀ノ川、支流の貴志川流域)

- 島根県那賀郡(浜田市、江津市の一部を中心とする旧石見国要部)

- 狗奴国

安本説では「肥後国菊池郡(菊池=くくち)」。私は、広島県東部~島根県中部の江の川流域だと思う。

→ 「狗奴国=江の川流域(江の国)説」のページ熊本県南部などを流れる球磨川流域を「狗奴国」に比定する説もあるが、私は反対である。「林」や「金」のように、語尾の「m」は「n」に変わりやすいが、逆方向、それも直後に母音が来る「na」の場合は「ma」に変わりやすいとは思えない。

三次盆地と旧甲奴(こうぬ)町、江の川 - M:三好市中心部

- K:三好市甲奴町

- G:江津市

- S:庄原市

- 地図画像をクリックすると地形表示で Google マップが起動

三次盆地は、江の川を通じて江津市で日本海に繋がるだけでなく、広島市、出雲市、尾道市、福山市にも出られる地勢的な要所である。

三好市甲奴町から少し南東に行くと府中市上下町。興味深いことに、ここが瀬戸内海側と日本海側の分水界になっている。まさに峠である。

最後に全体として気になった点を挙げておきたい。

- 瀬戸内海西部沿岸に「鬼ヶ城山」が3つ(宇和島近郊、岩国近郊、下関市吉見の北東約6km)もあるのは不思議である。

- 「城山」「基山」も不思議にあちこちにある。中国周王朝発祥の地岐山と繋がりがあるのだろうか?

- 出雲国に当たる地域に魏志倭人伝の「国」を比定することができなかった。邪馬台国(連合)と敵対していたのだろうか?

- 「都万」という地名が宮崎県西都市だけでなく、隠岐諸島の島前にもある。類似地名として「上妻郡」「下妻郡」が筑後にあった(現在は八女市を構成)。

- 「川内(せんだい)」という地名が薩摩川内市、福島県川内村など日本各地に見られる。字は違うが仙台市や鳥取県の千代川も「せんだい」であるし、「川」を同じ意味の「河」に変えれば河内(かわち)となり、「かわち」の読み方を変えれば高知になる。何か関連があるのだろうか?

- 今回の改訂前に空白となっていた遠賀川の上・中流域(直方平野)のうち、田川市周辺にあたる赤村をようやく「為吾国」に比定することが出来た。残るは飯塚市、嘉麻市のあたりである。海岸から数 10 km 入った盆地という弥生時代に好まれた地形であり、福岡平野以上に広くて、遺跡も存在するのに、謎である。